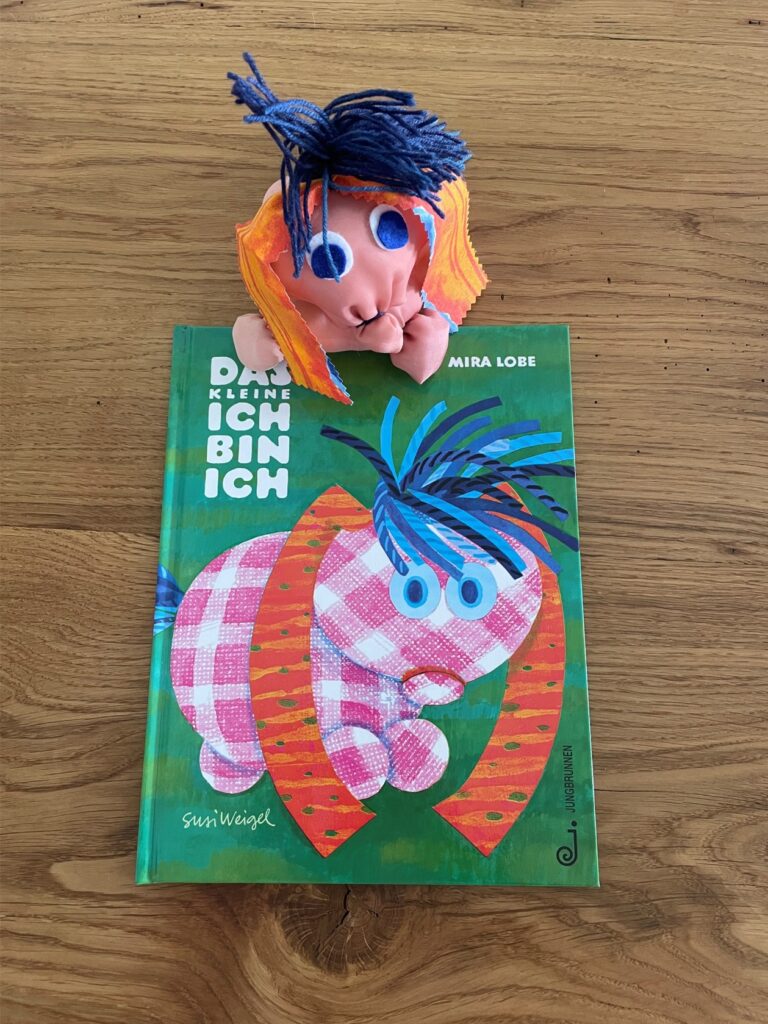

„Auf der bunten Blumenwiese geht ein buntes Tier spazieren, wandert zwischen grünen Halmen, wandert unter Schierlingspalmen, freut sich, dass die Vögel singen, freut sich an den Schmetterlingen, freut sich, dass sich´s freuen kann. Aber dann stört ein Laubfrosch seine Ruh und fragt das Tier: Wer bist denn du? “

So beginnt das Kinderbuch „Das kleine Ich bin Ich“ von Mira Lobe und so habe ich meinen Impulsvortrag am 11.07.2025 beim Summer Summit der Firma Roche Pharma AG begonnen.

Ein kleines, buntes Wesen, das von Tier zu Tier zieht, weil es nicht weiß, was es ist.

Es sieht ein bisschen aus wie ein Pferd, ein bisschen wie ein Nilpferd, irgendwie auch wie ein Hund.

Doch niemand kann ihm sagen, was es eigentlich ist – weil es in keine bekannte Kategorie bzw. Schublade passt.

Und weil es in keine Schublade passt, wird es nicht erkannt und auch nicht ernst genommen.

Warum erzähle ich das?

Weil ich mich in diesem kleinen Ich bin Ich wiedererkenne.

Ich bin schwerbehindert und chronisch krank – und trotzdem muss ich mich im Alltag immer wieder erklären.

Weil ich eben nicht in die Schublade passe, die viele Menschen für „krank“ oder „behindert“ im Kopf haben.

Und weil ich nicht dem Bild entspreche, das die Menschen erwarten, glauben manche, ich könne gar nicht „so krank“ sein.

Was ist Schubladendenken?

Schubladendenken bedeutet:

Menschen schnell einordnen, ihnen einen Stempel aufdrücken und sie in bekannte Schubladen zu stecken.

Das machen wir alle – oft unbewusst. Es gibt Sicherheit und Orientierung und es hilft, uns in unserer Umgebung zurecht zu finden.

Aber Schubladendenken kann auch problematisch sein – vor allem, wenn die Schublade nicht passt.

Denn was nicht reinpasst, wird schnell angezweifelt oder abgewertet.

Wenn jemand das Wort „behindert“ hört, entsteht sofort ein Bild:

Rollstuhl, Blindenstock, Sprachcomputer, sichtbare Hilfsmittel und eine sichtbare körperliche oder geistige Behinderung

Oder im Fall von chronisch krank:

Blass, schwach, im Bett liegend, meist ältere Person die hilfsbedürftig ist.

Aber was ist, wenn eine Behinderung nicht sichtbar ist?

Was, wenn eine Krankheit nicht immer gleich aussieht?

Was, wenn man lachen kann – und trotzdem leidet?

Alltag mit Klischees – persönliche Erfahrungen

Ich kann nur aus meiner eigenen Erfahrung sprechen – aber ich weiß, ich bin damit nicht allein.

Ich bekomme oft Sätze zu hören wie:

„Du siehst gar nicht krank aus!“

„In deinem Alter hat man doch noch Energie.“

„Du kannst doch sprechen und laufen – so schlimm kann’s nicht sein.“

„Anderen geht es noch viel schlechter“

Solche Sätze, wie ich sie eben aufgezählt habe bedeuten:

Du entsprichst nicht dem Bild, das ich von deiner Einschränkung habe – also zweifle ich sie an.

Ich habe gelernt, mit Schmerzen zu funktionieren.

Ich lache, obwohl ich erschöpft bin.

Ich bin arbeiten gegangen, obwohl ich an meine Grenzen gestoßen bin.

Und gerade weil ich mich bemühe, „normal“ zu wirken, glauben viele, ich sei gesund.

Ein Teufelskreis …

Wer entscheidet, wie Krankheit oder Behinderung aussieht?

Hier stellt sich eine entscheidende Frage:

Wer bestimmt eigentlich, wie krank oder wie behindert man sein muss, um als „wirklich“ krank oder behindert zu gelten?

Behinderung ist kein Schwarz-Weiß.

Krankheit ist nicht immer sichtbar.

Viele chronische Erkrankungen verlaufen in Schüben. Sie sind mal besser, mal schlechter.

Und trotzdem ist der Leidensdruck oft dauerhaft da.

Trotzdem müssen Menschen wie ich sich rechtfertigen.

Beim Arzt -> wenn man wieder neue Überweisungen möchte

Beim Kostenträgern -> wenn Hilfsmittel genehmigt werden sollen

Beim Arbeitgeber -> wenn man wieder ausfällt

In den Öffis -> wenn man als Gehende Person einen Platz möchte, weil die Beine nicht mehr mitmachen.

Wir müssen beweisen, dass wir Unterstützung brauchen– weil unser Wort allein nicht reicht. Weil wir eben nicht das „richtige Bild“ abgeben.

Und genau hier liegt das Problem – aber auch eine Chance.

Wir brauchen neue Bilder von Krankheit und Behinderung.

Bilder, die offen sind.

Die Vielfalt zulassen.

Die anerkennen:

• dass manche Einschränkungen sichtbar sind – und andere nicht,

• dass nicht jede Behinderung gleich aussieht,

• dass man stark wirken kann – und trotzdem verletzt bzw. verletzlich ist.

Das kleine Ich bin Ich findet am Ende seine Antwort:

„So, jetzt weiß ich, wer ich bin! Kennt ihr mich? ICH BIN ICH!“

Alle Tiere freuen sich, niemand sagt zu ihm „Nanu?“

Schaf und Ziege, Pferd und Kuh, alle sagen „Du bist du!“

Ich wünsche mir, dass wir genau das auch anderen Menschen zugestehen:

Dass sie sich nicht in Schubladen pressen müssen, um akzeptiert zu werden, wer sie sind.

Dass man ihnen glaubt, ohne dass sie sich rechtfertigen oder beweisen müssen.

Ich wünsche mir eine Gesellschaft,

– die akzeptiert, dass Krankheiten unterschiedlich aussehen können

– die akzeptiert, dass man Krankheiten nicht miteinander vergleichen kann

– die akzeptiert, dass auch die gleiche Diagnose bei unterschiedlichen Menschen unterschiedliche Auswirkungen haben kann

– die akzeptiert, dass „behindert“ kein Schimpfwort ist

– die akzeptiert, dass Behinderungen und Krankheiten kein bestimmtes Aussehen haben

– die Menschen einfach so akzeptiert, wie sie sind!!

Eine Antwort

Danke für deine klare Worte, ich denke du sprichst vielen aus der Seele. Auch ich wünsche mir,dass einige Leute ihre engstirnige Denkweisen ändern können/ würden. Ich hoffe dass dein Blog für manche Anstoß dazu ist.